一般成人と中高年、更年期の運動効果について

スポーツ選手ではない中高年、運動初心者、更年期にとって運動を積極的に実践していくことの意義は、健康と体力の保持増進を図ることにある。

具体的には定期的な運動実践によって以下の効果が得られます。

・最大酸素摂取量が増加する。

・同じ強度の最大下運動での酸素需要量が減少する。

・同じ運動強度の最大下運動での心拍数や血圧が低下する

・血中乳酸の上昇し始める運動強度が高くなる

・胸痛などの症状が出現する運動強度が高くなる

・冠動脈疾患の危険因子が軽減する

・高血圧患者の安静時血圧が低下する

・血中のHDLコレステロールが増加し、中性脂肪が減少する

・体脂肪が減少する

・耐糖能が改善する

・死亡率および有病率が減少する

・不安やうつ状態が軽減する

・自己の健康に関する自信が高まる

・仕事や余暇活動、スポーツ活動における能力が高まる

特に中高齢者にとっては運動による慢性疾患の予防効果の意義が重視されがちであるが単位長生きをしたり病気にかからないためだけでなく、年をとっても活動的で質の高い生活を営むために一定水準以上の体力を保持し続ける必要があることを認識すべきである。

そのためにもなるべく若いうちから運動習慣を身に付け、20歳以降の老化にともなう体力の低下率をできることが望ましい。

運動は継続してこそ効果があり、たとえ中高年になったからでも定期的に実践する習慣を身に付ければ、ある程度まで体力を維持向上できることが予想されるものである。

生活習慣病の予防

生活習慣病の発症を防止するためには、危険因子を少なくするような日常生活を送ることが大切である。

危険因子を早期発見し、そのもととなっている生活習慣の改善が重要である。

生活習慣病は潜伏期が長く、若年の時から長時間にわたって進行していることから、その予防も若念からはじまる必要がある。

高脂血症の予防

血液の中には、コレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸、といたった脂質がある。

これらのうちのコレステロールや中性脂肪が多すぎると動脈硬化を促進させ、狭心症、心筋梗塞などを起こしやすくなる。

コレステロールにはLDLコレステロールとHDLコレステロールがあるが、動脈硬化を促進させるのは、LDLコレステロールのほうであり、HDLコレステロールの方がむしろ動脈硬化を予防する働きがある。

ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳などのエアロビックな運動の日常的な実践によってHDLコレステロールが増加し、中性脂肪を減少することが分かっています。

高血圧の予防

高血圧症とは、血圧が異常に上昇している状態であり、腎臓病、ホルモン分泌の異常などによって起こる二次性高血圧症、原因のはっきりしない本態性高血圧の2種類に分けられることができる。

後者が大部分である。

正常血圧(収縮期血圧)130未満、拡張期血圧85未満となっています。

高血圧の状態が長く続くと心臓、脳、腎臓などに障害を起こすようになる。

ピラティスやウォーキングなどの軽運動は血圧を低下させる働きがございます。

本態性高血圧の予防や治療に効果がある。また塩分を多くとがちな地域では高血圧症の人が多い点塩分にも注意が必要です。

糖尿病、耐糖能異常

糖尿病はインスリン作用の欠落あるいは減弱したために血糖が上昇した状態と定義される。

糖尿病発症後は網膜症、腎症、神経症などの毛細血管障害と虚血性心疾患や脳出血患者などの大血管障害が問題となる。

また糖尿病にともなう種々の代謝異常は循環器疾患の危険因子と考えられる。

身体活動の維持

運動不足が原因として考えらている生活習慣病には虚血心疾患、高血圧症、脳血管疾患、肥満、糖尿病、結腸がんなどがあげられる。

ピラティスやウォーキングなどの運動を行うことは血圧を低下させ、血液の中のHDLコレステロールを増加させる。

また、日常的に運動習慣をもつことは、ストレス耐性をつくり、循環器疾患発作のトリガーに対して予防的に作用する可能性がある。

身体不活動は、危険因子に対する作用のみならず、そのものも循環器危険因子として考えられている。

肥満

肥満とは、単に体重が多いことを言うのではなく、体脂肪が余分にある状態をいう。

肥満は単独で危険因子となるというのではなく、体脂肪が余分にある状態をいう。

肥満は単独で危険因子となるというより、他の危険因子を通じて、循環器疾患の危険因子となっているものと思われる。

また最近は同じ肥満でも、内臓脂肪が多い方が(メタボリックシンドローム)が動脈硬化の危険因子として注目されている。

その予防には適切な量のエネルギー摂取と身体活動が必要である。

食事

肥満の予防の観点から、適切なエネルギー量の摂取は重要である。

栄養豊富な食事は虚血心疾患を引き起こすもととなる。

とくに動物性脂肪やコレステロールを多く含む食品をとり過ぎると、高脂血症になりやすくなるので、これらの食品をとり過ぎなように気を付ける必要がある。

食物性脂肪や魚油の多価不飽和脂肪酸を多く摂取すると、血中コレステロールは減少し、HDLコレステロールは増加してくれると考えられている。

一方塩分のとり過ぎと高血圧症の発症とは深いつながりがある。

高血圧症を防ぐには1日7g以下制限する必要がある。さらに、食物繊維は血中コレステロールや血糖のコントロールに良好な影響を及ぼす報告がされている。

適量のアルコールはよいとされているが、アルコール飲料1g7カロリーエネルギーがあるためアルコール摂取により適切な1日のエネルギー摂取量が守れなくなる可能性がある。

喫煙

毎日タバコを吸う人は、タバコを吸わない人に比べて虚血性心疾患にかかりやすいことが分かっている。

また、喫煙は多くのがんの危険因子でもある。

したがって、喫煙習慣のはじまる若年期からの対策が望まれる。

メタボリックシンドローム

近年世界的に肥満が増え、心疾患患者が増加している。

心疾患の危険因子としては、高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、肥満などが明らかになっているが、これらの危険因子が重複して存在すると、その危険因子の程度が非常に悪くなくとも、動脈硬化ひいては心疾患患者を引き起こすことが明らかになってきた。

この重複した状態をメタボリックシンドロームと呼びWHOや米国学会等によって診断基準が策定された。

またメタボリックシンドロームについての研究が進み、動脈硬化を引き起こすメタボリックシンドロームの構成要因や程度は人種によって異なることが明らかになってきた。

日本の診断基準では内臓脂肪(腹腔内脂肪)蓄積を必須項目とし、指標をウエスト周囲径を用いて男性85cm、女性90cm以上としてさらに高トリグリセリド血症150mg/dl以上、高血圧(収縮期血圧)130mmHg以上、(拡張期血圧)85mmHg以上、空腹時血糖110mg/dlの二項目以上満たす場合「メタボリックシンドローム」と診断することとされている。

メディカルチェック

身体活動は様々な生活習慣病予防に有効である。

したがって年齢にかかわらず、運動を行うことが進められる。

しかし、運動を始めるにあたり、自分では健康であると思っていても疾病やからだの異常が存在することがあり、運動により思わぬ事故や障害が引き起こされる危険がある。

そこで運動をこれから定期的に実践しようとする場合は、はじめる前に運動を行ってもよいか、からだのチェックを医学的にする必要がある。

このような検査をメディカルチェックといい、原則的に医師が行う。

しかし、運動を実際に指導する現場には医師がいないことが多く運動指導員が運動実施上の安全確保に果たす役割が大きい。

メディカルチェックでは危険予防のための運動可否の判定がもっとも重要であるが、運動が効果あると思われるどのような生活習慣病の危険因子をもっているかを判定し、運動処方に反映させることも重要である。

中高年者に多い突然死はそのほとんどが心疾患によるものであり、メディカルチェックでそれらを調べることが特に重要である。

メディカルチェックの内容と判断基準としては尿検査、血液検査、身体計測、安静時心電図、胸部X線、肺機能(肺活量)安静時血圧、および運動負荷試験である。

また、高血圧、糖尿病、高脂血症、痛風、虚血性心疾患、気管支喘息、関節リウマチ、などの病歴がある人、あるいは現在せれらの疾患にかかっている人、さらに運動時に息切れや動機、胸痛、失神発作などの症状がある場合は運動の可否についてはあらかじめ主治医に相談する必要がある。

また、内服薬、注射などを使用している人も必ずいしから運動に関する注意を受けるようにする。

また、腰痛、膝痛などの運動器の病気や過去に怪我をした人も整形外科に相談して運動種目や量を指導してもらう。

血圧

メディカルチェックの時だけでなく運動前に毎回行うことが望ましい。

血圧コントロール不良の例(180/100mmHg以上)で血圧治療後の運動をすすめるのが望ましい。

血液検査

わが国では健康診断(健診)や人間ドックなど盛んに行われているので、これらのデータでも代用できる。運動が望ましくないと判定される者は、尿ケトンカラダ陽性者、高度の貧血、不安定な肝臓障害、腎不全などである。また血糖や総コレステロール値、中性脂肪などが高い医療機関による危険因子の治療や合併症のチェックを行ったうえでの運動が望まれる。

安静時心電図

心疾患の発見には、安静時心電図が有用であるが、逆に安静時心電図が正常でも心疾患があることを念頭に置く必要がある。

胸部X線

肺の異常、心拡大などを検査する

運動負荷試験

中高年では必ず行うことが望ましいが特に狭心症の既往歴や胸部の症状がある場合、および安静時心電図で異常のあった場合は、救急の場合の設備の整った施設で定期的に実施することがたいせつである。方法は、自転車エルゴメーター、トレッドミルなどで負荷を漸進しながら運動し、その間医師が心電図の波形から心臓の虚血性反応、不整脈の誘発の有無、血圧の異常な上昇あるいは下降、胸部の痛みの訴えなどチェックする。運動負荷心電図で心臓の虚血反応があった場合はさらに冠動脈造影検査で確認する。

メディカルチェックの間隔

各個人の健康状態は常に変化するものである。したがって、メディカルチェックを1度受けたからといっても、いつそのときの状態であるとは限らない。しかし、メディカルチェックを受ける間隔についての基準はない。中高年では年1回のペースでチェックが望まれるが、むしろ日頃の運動指導の現場でコンディションや愁訴をチェックするシステムの方が重要と思われる。また、なんらかの変化が生じた時には再メディカルチェックをすすめるのが望ましい。

メディカルチェックから運動指導へ

今後高齢化社会を迎えるにあたり、さまざまな危険因子をもった中高年者が多数運動施設に集まると考えられる。そこで運動の有効性と安全性、費用と効果を考えたメディカルチェックシステムを確立していく必要があるだろう。しかし、運動事故を恐れるあまり、運動参加を極端に拒否する傾向は避けなければならない。また精密検査や治療が必要で、要治療とされたものに対して医療機関の診断や治療の後、各人に応じた運動処方が行えるようにするのが望ましい。またメディカルチェックが良好なものに対しても日々の体調チックは必要である。

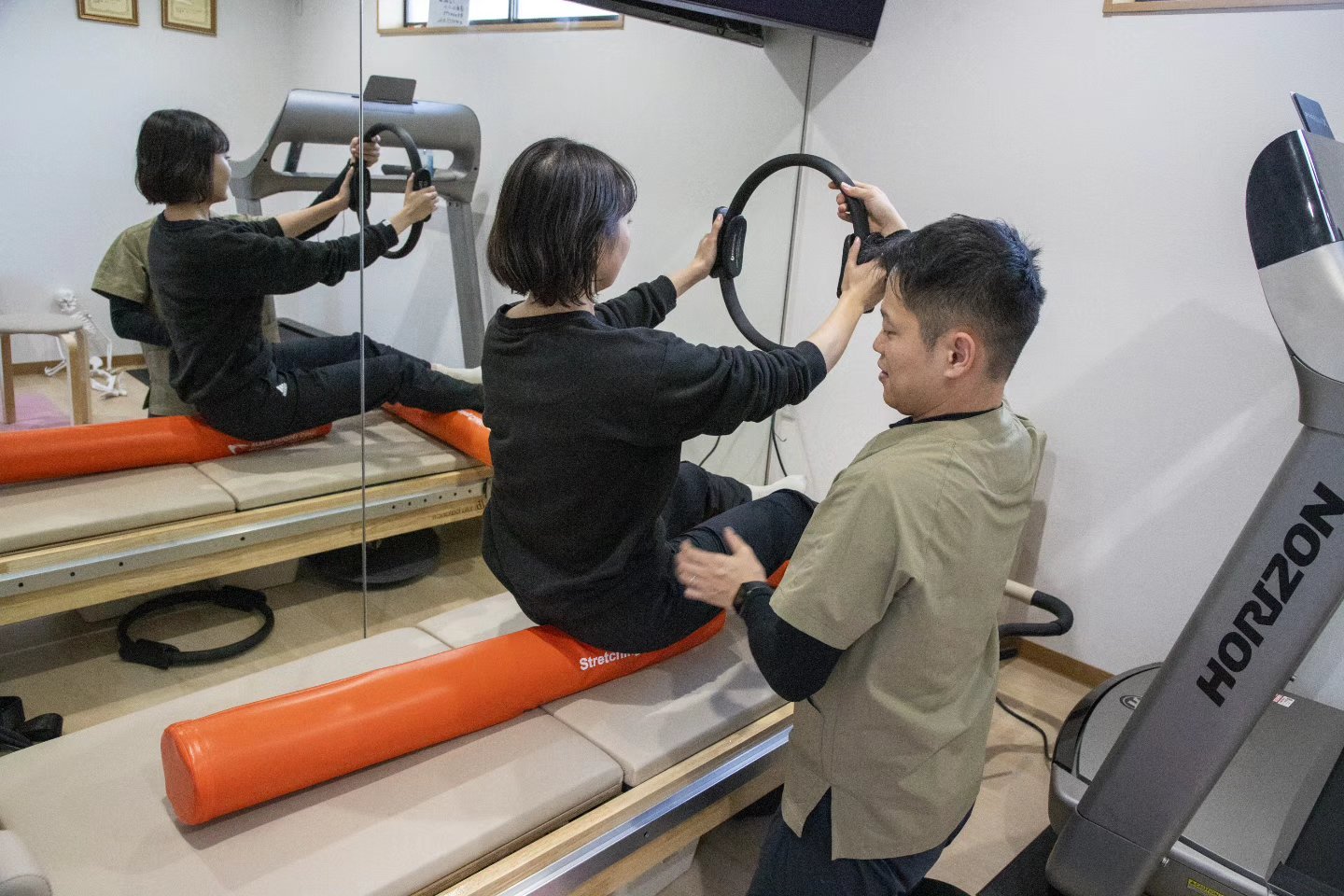

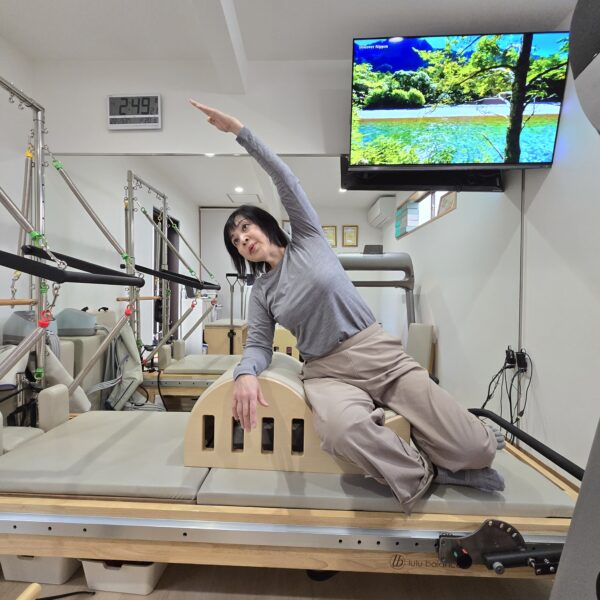

健康運動指導士と医師から守られた安全で効果的なパーソナルジム

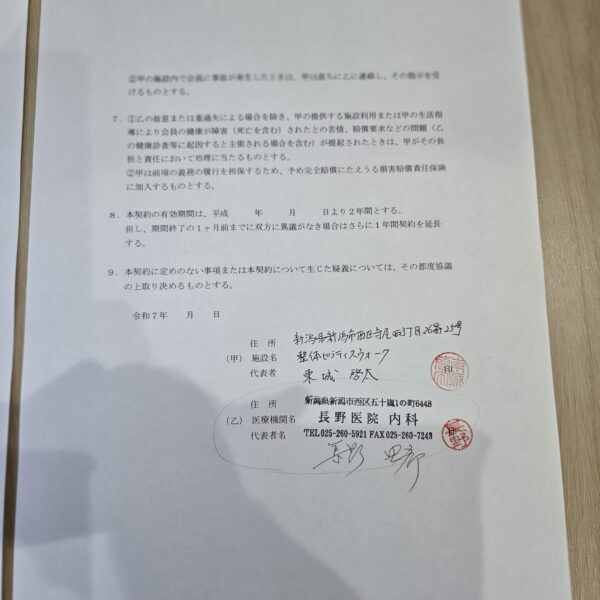

上記のことから新潟市西区中高年運動初心者でも取り組みやすいダイエット専門整体ピラティスウォークでは血液内科長野内科医院と医療提携を契約を行い厚生労働省の認可施設である【健康増進施設】へと認可を取得を進めて参ります。

皆様のお力添えで得た信用その積み重ねてきた安全、安心して利用頂ける

パーソナルジムを形にします。

・ドクターのご了承、提携契約。

血液内科・長野内科医院様との医療提携。

血液検査、ドクターのアドバイスをもとに

元病院トレーナーの健康運動指導士が個々の効果的な運動メニューを提案。

国の認可を取得のためには医療提携が必須。

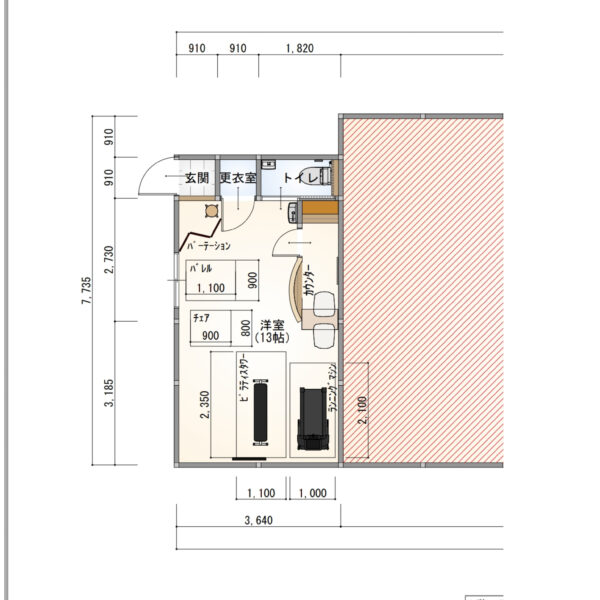

・増築依頼、工務店様との計画、書類

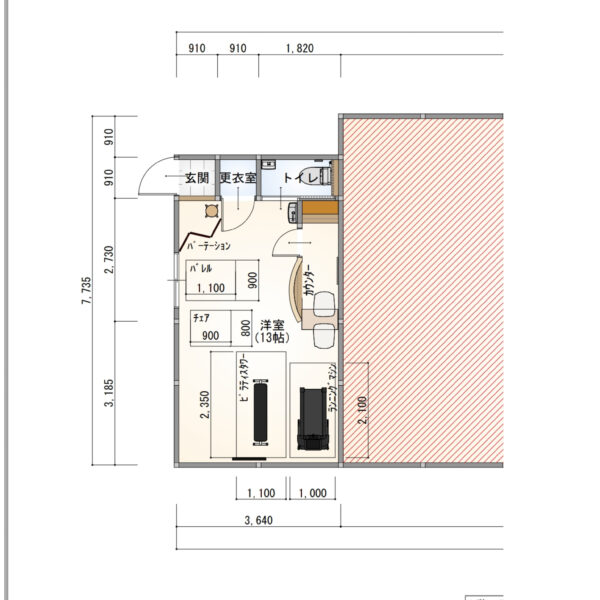

医療提携、応急処置室、体力測定、カウンセリングスペースなど増築をすることで厚生労働省認可

【健康増進施設】条件をみたせます。

またピラティスマシン2台、トイレ、

更衣室などのサニタリーを充実させます。

・新潟市と助成金申請

増築するための整体ピラティスウォークの計画書申請。

・商工会議所様と書類申請

助成金申請にあたり

・厚生労働省とスポーツ連盟との書類と審査。

健康増進施設を取得のため上記の書類全てを審査頂きます。

地域皆様の未病予防、健康増進の場として。

国に認められた施設を目指し認可取得を目指します。

生活習慣病は予防改善できる病。

薬だけの解決ではなく根本を見直す。

運動習慣と食事管理の

生活習慣を修正して改善されたい方へ。

年内に実現できるよう計画致します。

整体ピラティスウォークInstagram

整体ピラティスウォークYouTube

整体ピラティスウォーク公式ライン